Грин (Гриневский) Александр Степанович

Грин (Гриневский) Александр Степанович (11 (23) августа 1880 - 8 июля 1932), писатель. Родился в г.Слободском Вятской губернии, учился в Вятке, в городском училище. В 1896 г. уехал из Вятки, но возвращался сюда еще не раз. В г.Кирове в 1980 г. открыт музей А.С.Грина, проходят Гриновские чтения.

Родился Александр в г. Слободском Вятской губернии в семье польского политкаторжанина, участника восстания 1863 года Степана Евсеевича Гриневского и его жены Анны Степановны, в девичестве Лепковой. Настоящая жизнь была не слишком интересной, отец пил, мать умерла рано, отец женился еще раз, мачеха терпела мальчика с трудом. Фамилию Гриневский изменил на псевдоним Грин. Мечтать Саша умел с детства, он много читал и по книгам создавал свое представление о реальном мире.

В 1889 году мальчика зачислили в подготовительный класс Вятского Александровского реального училища. В школе друзей не было, его считали странным. Учение давалось Александру непросто – прежде всего, из-за неуживчивого характера. Он часто конфликтовал с учителями и одноклассниками. По этой причине в 1892 году родители перевели будущего писателя из реального в городское четырёхклассное училище, но и там он не оставлял привычек «плохого мальчика».

В 16 лет юноша уехал в Одессу, надеясь стать моряком.

На деле все оказалось не так как в мечтах, никакой романтики и героизма, только тяжелая работа и унижение от команды. Вот что его ждало в Одессе. И тут оказалось, что Александру совсем не хочется быть моряком. Мечтать это одно, а действительность была довольно суровой. Разочаровавшись в морском деле вернулся в Вятку, там его никто не ждал. Потом был Баку, экспедиция на Урал, где пытался разбогатеть, мыл золото на прииске.

В марте 1902 года Александра призвали в армию. Он служил в резервном пехотном батальоне в Пензе, откуда дважды дезертировал. В ноябре того же года Грин вступил в партию эсеров и по партийным делам начал разъезжать по России, посетив Саратов, Симбирск, Тамбов, Екатеринослав, Киев, Севастополь. В последнем в ноябре 1903 года его арестовали за агитацию среди матросов Черноморского флота. Он попал в тюрьму за агитацию, получив срок два года.

После неудачной попытки побега Гриневского приговорили к 10 годам сибирской ссылки, но через несколько месяцев он попал под октябрьскую амнистию 1905 года. В 1906 году последовали новый арест и ссылка в Туринск Тобольской губернии, но через месяц Гриневский сбежал и начал жизнь по поддельному паспорту на имя Александра Мальгинова, перебравшись в Санкт-Петербург. Под чужим именем Александр Гриневский и начал литературную карьеру. Из партии эсеров Александр Грин выйдет, пройдя через ссылки, тюрьму, жизнь по чужим документам.

Писатель дебютировал в декабре 1906 года рассказами «В Италию» и «Заслуга рядового Пантелеева». С этого времени в биографии Александра Грина преобладали литературные факты.

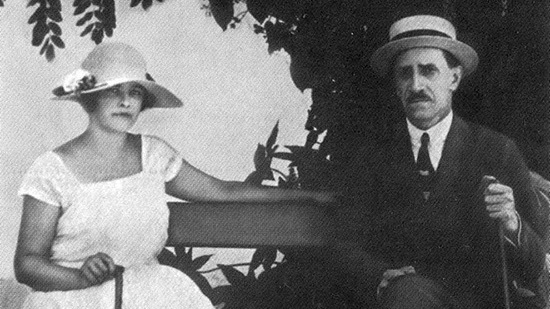

В 1908 году Александр Степанович женился на Вере Павловне Абрамовой (на фото). Семья просуществовала пять лет. Абрамова подала на развод. Жить с Грином было не просто. Он пытался ее вернуть, посвящал ей книги. Ничего не вышло. С ее фотографией Грин не расставался до конца своих дней.

В октябре 1910 года за проживание по чужим документам его сослали в Архангельскую губернию, но уже в мае 1912 года позволили вернуться в Санкт-Петербург. Грин писал буквально не покладая пера: до 1917 года в его багаже появилось более 350 миниатюр, рассказов, поэм, повестей, опубликованных под разными псевдонимами в 60 различных изданиях – от «Биржевых ведомостей» до «Нового Сатирикона».

Сам Грин отвечал на обвинения в литературной неразборчивости просто: «Я желал бы писать для искусства, но хочется жрать». С самого начала его творчество вызывало противоположные отклики. Одни утверждали, что произведения Грина «дышат красотой простора», другие замечали, что его герои «сугубые горожане, уставшие от жизни и от самих себя». Вскоре Грин стал вхож в столичную литературную среду, познакомился с А.И. Куприным, А.И. Свирским, М.А. Кузминым и другими литераторами.

Александру Грину в 1921 году помог Максим Горький. Встретив Грина в Петрограде голодного, бездомного, больного, еще не успевшего отправиться от тифа, Горький сумел выхлопотать ему комнату в Доме искусств в Петрограде. Там он и написал знаменитые «Алые паруса». Голодный, больной и совершенно нищий писатель в убогом и холодном жилище создал самую волшебную сказку о любви, наполненную светом и верой в счастье.

В 1921 году Нина Миронова, молодая медсестра стала второй женой Александра Гриневского. После свадьбы в паспортах молодоженов появилась фамилия Грин. В 1924 году семья Гринов переехала в Крым, где Нина могла бы «поправить здоровье». Купив в Феодосии квартиру по ул. Галерейная, 10 (теперь там музей Грина), они разорились на судебных тяжбах с издательством. Квартиру пришлось продать и переехать в 1930 году в более дешевый город Старый Крым. Здесь советская цензура, с мотивировкой «вы не сливаетесь с эпохой», еще сильнее ударила по семейному бюджету, запретив переиздания Грина.

Нина выбрала для его могилы место на старокрымском кладбище, откуда видно море, которое так любил Грин. На могиле писателя установлен памятник «Бегущая по волнам».

Нина Миронова, вдова Грина, осталась жить в Крыму. Во время оккупации полуострова немецкими войсками осталась на оккупированной территории. Была угнана на работу в Германию. Освободили войска союзников. Добровольно вернулась на родину. Была арестована, обвинили в шпионаже, 10 лет лагерей. Вернувшись в Крым остаток жизни посвятила увековечиванию памяти мужа.

После смерти Сталина в 1953 году запрет на многих писателей был снят — произведения Грина были возвращены в литературу. Они издавались миллионными тиражами.

Получив стараниями друзей Грина гонорар за «Избранное» (1956), Нина приехала в Старый Крым, с трудом отыскала заброшенную могилу мужа и выяснила, что дом, где умер Грин, перешёл к председателю местного исполкома и использовался как курятник. В этом доме Нина хотела открыть музей писателя, но чиновник ни за что с курятником расставаться не хотел. Друзья-писатели Грина написали открытое письмо в защиту домика Грина. Через год мощный удар по «курятнику» нанес фельетон Леонида Ленча «Курица и бессмертие».

В 1960-м году к 80-летию Александра Грина Нина таки получила ордер и ключи от его домика и в день рождения писателя открыла его для посетителей. В нем она провела последние десять лет своей жизни. В июле 1970 года был открыт Музей Грина в Феодосии, но лишь год спустя дом Грина в Старом Крыму тоже получил статус музея так как его открытие крымским обкомом КПСС упиралось в давний конфликт с Ниной: «Мы за Грина, но против его вдовы. Музей будет только тогда, когда она умрёт».

До революции критика относилась к творчеству Грина большей частью пренебрежительно: его считали лишь подражателем западным авторам – прежде всего, Эдгару По и Джозефу Конраду. Лишь после смерти в книгах Грина разглядели нечто большее, чем приключенческий сюжет и диковинные страны. Читатели и критики увидели, что писатель коснулся тонких струн человеческой души, показал благотворную силу воображения, учил тому, что чудо возможно, что без него жизнь пуста. С начала 1960-х гг. Грин завоевал прочное место в отечественном кинематографе, и впоследствии по его произведениям сняли около 30 картин. Особенно любима зрителями картина режиссёра А.Л. Птушко «Алые паруса», где в роли Ассоли впервые появилась на советском экране блистательная Анастасия Вертинская.